Un corpo a corpo tra vita e letteratura. Tra uno dei migliori scrittori italiani di questo scorcio di secolo – uno di quelli destinati a restare – e quello che è uno dei giganti assoluti della letteratura mondiale, eterno. Ecco cosa ci si deve aspettare con il reading teatrale di e con Mauro Covacich. Titolo: “Kakfa”. Il che spiega tutto: lo scrittore italiano viene da Trieste, classe 1965, un palmares di titoli – romanzi e racconti – di assoluto valore nonché tre monologhi dedicati a Svevo, Joyce e Saba, che lo hanno portato nei teatri italiani a sperimentare una nuova forma di lettura performativa. Chi è il gigante eterno della letteratura mondiale lo si è capito bene. Infatti, a partire dalla sua più recente fatica – “Kafka” (La nave di Teseo, 136 pagine, 16 euro) - Covacich continua la sua “autobiografia per procura” offrendoci un reading dal suo nuovo libro. Lo abbiamo intervistato.

Mauro Covacich, cosa si trova nel suo reading?

Uno spettacolo compatto, coerente, dove le cose quadrano. E dove, oltre alle mie parole, alla mia lettura di Kafka, al mio incontro con un autore che ho letto, amato e che da sempre per me è una sorta di magnifica ossessione, ecco, oltre a tutto questo c’è, importante, la musica di Francesco Antonioni. Sono note che lui ha scritto dopo aver letto il mio libro, sono musiche legate ai brani che ho scelto. È un particolare cui tengo molto, c’è l’ambizione di uno spettacolo orgogliosamente compatto e coerente, appunto.

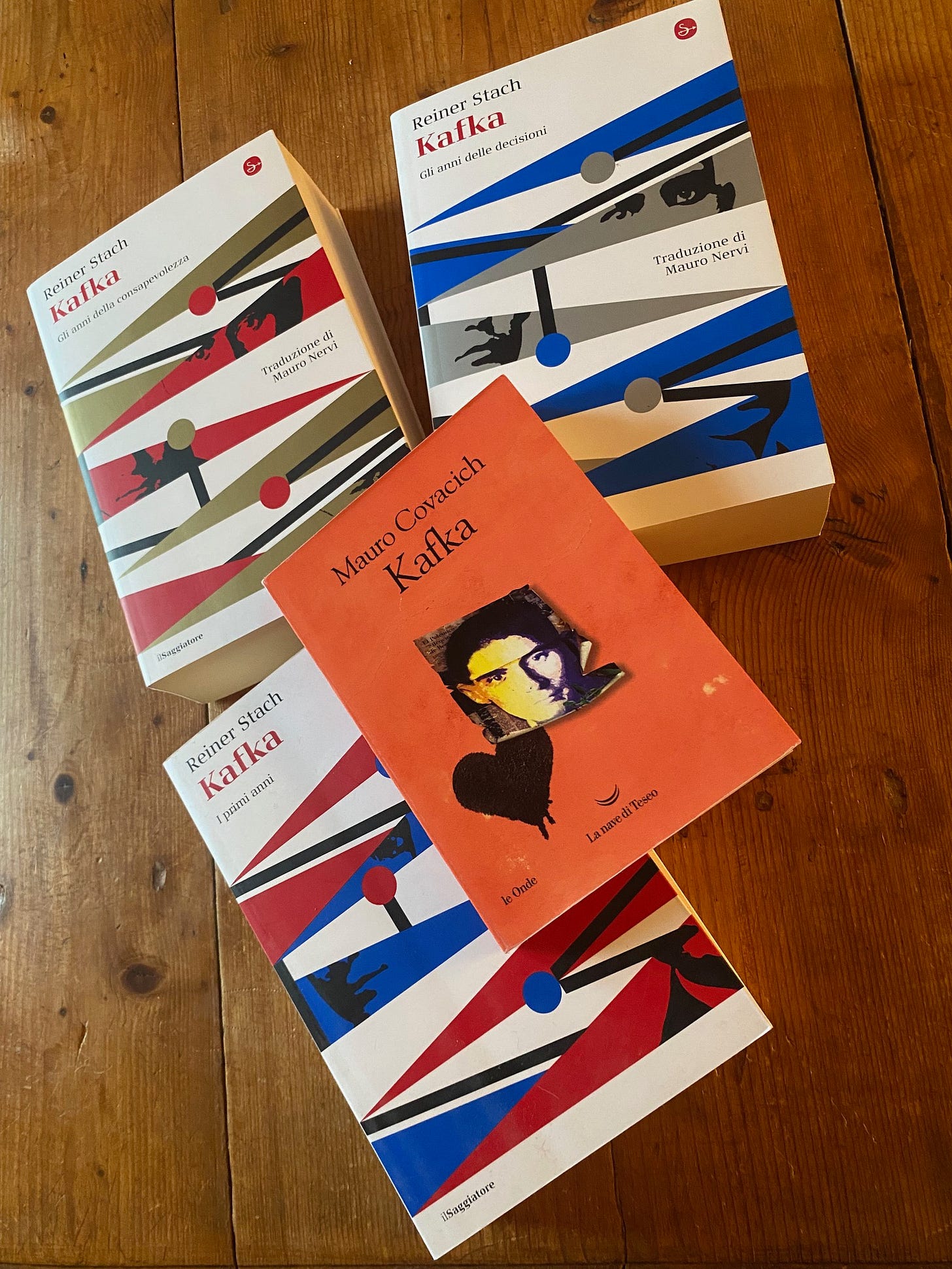

È curioso. Lei è approdato ad un testo smilzo, di rara affabulazione. Nel mentre il Saggiatore mandava in libreria i tre volumi della monumentale biografia di Reiner Stach dedicata a Franz Kafka: tre volumi, 2248 pagine…

Chi, come me, ha letto tutto di Kafka e su Kafka, si confronta necessariamente anche con questa imponente biografia. Con un paradosso: quasi tremila pagine per uno scrittore che voleva sparire, che aveva chiesto al suo più fidato amico di bruciare tutti i suoi manoscritti. Io su Kafka arrivo buon ultimo, non posso certo improvvisarmi germanista, laddove sono passati Cases e Magris, per dirne due.

Cos’è, dunque, il “suo” Kafka?

Io voglio testimoniare la mia esperienza di lettura. Tirare le fila, da scrittore innamorato pazzo della scrittura, delle mie esperienze e delle mie emozioni, di fronte all’opera di Kafka. Parlare anche dei problemi che la lettura di Kafkfa mi ha procurato. È un corpo a corpo con un idolo, sì.

Nel suo libro lei ricorda con precisione il suo primo incontro con l’impiegato di Praga (1883-1924) destinato all’eternità della grande letteratura.

Avevo 17 anni e divorai Il castello nell’edizione Oscar Mondadori. Sa cosa mi stordì, comprensibilmente vista l’allora giovane età, quella delle intransigenze? Scoprire dalle note di Ervino Pocar che potevamo leggere Kafka solo perché il suo fraterno amico, Max Brod, l’aveva tradito. Non aveva rispettato il desiderio che i suoi manoscritti venissero bruciati, dopo la sua morte. Per questo uno dei ventidue brevi capitoli del mio libro è intitolato La fortuna di essere traditi. L’ho scritto: a volte mi scopro alle prese con una pulsione psicotica: restituire a Franz le sue carte, annientarlo per amore, prima che diventi Kafka. Quando torno lucido e rivedo i libri allineati sullo scaffale, è come se mi svegliassi da un sogno spaventoso

Ecco, i brevi capitoli del suo libro: un po’ saggio, un po’ memoir, persino sorta di incursione pop. Sbagliamo?

Non potevo, non volevo dedicarmi ad un saggio organico, non avevo senso. Aveva invece senso, a questo punto della mia carriera, dire cosa questo autore mi ha fatto.

Lasciamo ai lettori e agli spettatori il piacere delle molte scoperte che il “suo” Kafka si porta appresso. Dal capitolo contro il cibo all’arte di scimmiottare le scimmie. Però come non menzionare il capitolo sulla bambola?

Siamo vicini alla fine, Franz Kafka sta morendo. È Dora, la donna che si prende cura di lui fino alle fine e che poi sparirà nel nulla, a raccontarcelo. Siamo a Berlino, nel giardino botanico dove Kafka ama trascorrere i pomeriggi, semplicemente guardandosi attorno. Scorge una bambina straziata del pianto. Ha perso la sua bambola, è disperata. Kafka la tranquillizza: “la tua bambola sta solo facendo un viaggio, lo so perché mi ha mandato una lettera. Se vieni qui domani te la porto.” E Kafka scriverà davvero questa lettera, e per tre settimane racconterà bugie a questa sua unica lettrice. La dissipazione: un gesto di scrittura per un unico lettore, un gesto profondamente generoso. In fondo, la scrittura per salvarci dall’enigma della fine, della morte. Come ho scritto: la vera sincerità non è un raccontare una cosa aderente ai fatti, la vera sincerità, quando scrivi, è mettersi in gioco, sempre, fino all’ultimo giorno, totalmente.

Lei scrive: se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Una dichiarazione d’intenti che ci porta all’ultimo capitolo: “Kafkiani”. Un elenco di soli nomi, sono 124 e molti sono scrittori, che lei indica appunto come kafkiani. Perché kafkiano è diventato, nel tempo, condizione esistenziale.

Sono nomi che mi sono apparsi, nell’ordine, mentre viaggiavo in autostrada da Praga a Bratislava. È come un gioco a cui invito il lettore. Perché certamente ognuno avràqualche kafkiano da aggiungere.

Beh, due kafkiani li avremmo, da aggiungere al suo magnetico elenco, che va da Francesca Woodman e Jim Jarmusch, da Paolo Villaggio e Jan Palach passando per Demetrio Stratos, Adriano Sofri, Publio Virgilio Marone e Totò. I due da aggiungere sono Mauro Covacich e Guy Debord.

Per il primo non posso esprimermi, certo è che Kafka nella mia vita ha contato e conta molto. Dunque, forse kafkiano lo sono. Quanto a Debord, concordo. Non ci avevo pensato, ma ora che me lo dice, lo consideri aggiunto all’elenco. Come dico: visto da vicino il mondo non può che essere kafkiano. Il mondo o è kafkiano o non è.

Mauro Covacich

Ben fatto!